Ceci est la traduction adaptée d’un article de Seth Stern, originalement publié par Rolling Stone le 12 décembre 2025. Nous republions l'article originalement intitulé How Sean Combs’ Latest Move Could Threaten Journalists Nationwide avec la permission de son auteur. Notez que certaines subtilités et nuances peuvent différer de la version originale.

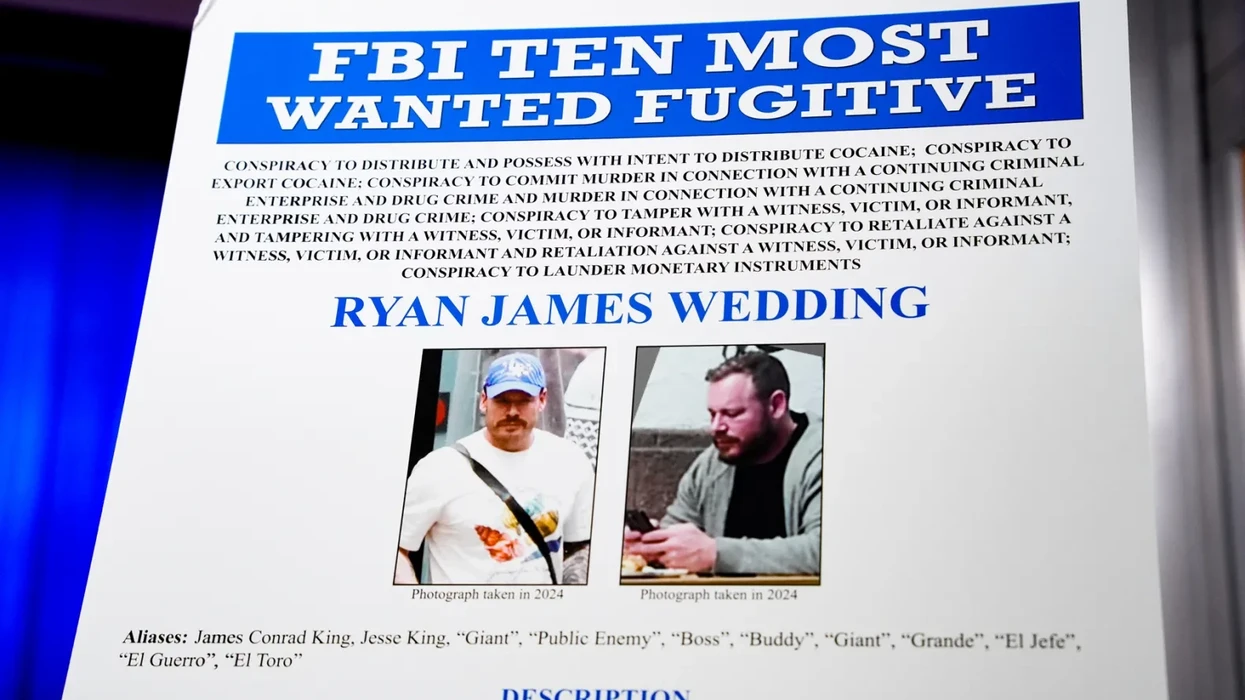

Sean «Diddy» Combs menace de poursuivre Netflix pour la diffusion d’une docuserie qui, pour le dire poliment, ne le montre pas sous son meilleur jour. La lettre de cessation et d’abstention envoyée par le magnat déchu de la musique prétend que la série Sean Combs: The Reckoning utilise des «images volées».

Ces images montrent Combs s’emportant contre Dawn Richard, ancienne membre de Danity Kane et artiste de Diddy-Dirty Money, après avoir appris qu’elle avait déposé une plainte pour harcèlement sexuel contre lui, et planifiant avec ses avocats quelques jours avant son arrestation en septembre 2024. «Nous devons trouver quelqu’un qui acceptera de travailler avec nous, quelqu’un qui a déjà négocié les affaires les plus sales. On est en train de perdre!», dit Combs dans les images.

Interrogé sur la provenance des images, le producteur exécutif Curtis «50 Cent» Jackson a refusé de répondre, expliquant : «Je pensais que la plupart des journalistes ne divulgueraient pas leurs sources». Michael Oberlies, documentariste engagé par Combs, a pointé du doigt un pigiste qu’il aurait engagé pour le remplacer temporairement en son absence. Quoi qu’il en soit, la réalisatrice Alexandra Stapleton assure que son équipe a obtenu les images légalement.

Si Stapleton dit vrai, l’argument de Combs selon lequel Netflix serait responsable d’un éventuel comportement fautif de sa source est peu fondé. La Cour suprême des États-Unis l’a rejeté dans l’affaire Bartnicki v. Vopper en 2001 : les médias ont le droit, en vertu du Premier Amendement, de publier des informations d’intérêt public obtenues par des sources ayant enfreint la loi, à condition de ne pas y avoir participé.

Combs, naturellement, pense que ces règles ne s’appliquent pas à lui — d’où sa détention actuelle en prison fédérale — et il a déjà tenté d’effacer des images compromettantes, comme la vidéo de surveillance d’hôtel où il battait son ex Cassie Ventura, qu’il aurait fait enterrer par des agents de sécurité.

Le même raisonnement qui avait protégé un animateur radio de Pennsylvanie rapportant des conversations enregistrées illégalement sur des négociations syndicales dans Bartnicki protège aussi les plateformes de streaming diffusant des docuseries sur des célébrités accusées de comportements prédateurs.

À moins que Netflix n’ait piraté l’ordinateur de Combs, pénétré chez lui ou volé les images, la Cour suprême affirme que Combs, pour citer le titre de son premier album, No Way Out, n’a aucune échappatoire. Son équipe juridique peut estimer cela «injuste», puisqu’il n’avait pas prévu que les images deviennent publiques. Mais c’est son problème, pas celui de Netflix: l’intérêt public prime sur le désir d’un personnage public de contrôler la narration. Les éventuelles réclamations pour droits d’auteur de Combs devraient également échouer en vertu de la doctrine de «fair use», qui permet l’utilisation d’extraits à des fins journalistiques ou de commentaire.

Certaines enquêtes historiques majeures se sont appuyées sur des documents obtenus illégalement par d’autres. Le lanceur d’alerte légendaire et cofondateur de la Freedom of the Press Foundation, Daniel Ellsberg, pensait risquer la prison à vie en copiant des documents classifiés pour dénoncer les mensonges du gouvernement sur la guerre du Vietnam. L’affaire Ellsberg s’est effondrée en raison de manquements du gouvernement, et la Cour suprême a statué que la presse ne pouvait être empêchée de publier les Pentagon Papers.

Des années plus tard, même des responsables de Nixon ont reconnu que la vraie préoccupation n’était pas la sécurité nationale, mais la gêne et le préjudice à la réputation. C’est exactement ce qui inquiète Combs. En d’autres termes, ses arguments sont si faibles que même l’administration Nixon savait qu’ils ne tenaient pas.

Mais l’affaire des Pentagon Papers date de plus de 50 ans, et Bartnicki est déjà plus ancienne que beaucoup des victimes présumées de Combs lorsqu’il les a rencontrées. Le principe longtemps inébranlable selon lequel les journalistes peuvent publier des documents volés par leurs sources est aujourd’hui attaqué sans précédent.

L’enquêtrice du Los Angeles Times Maya Lau a publié un reportage exposant des centaines de shérifs du comté de L.A. aux antécédents de mauvaise conduite. En réponse, le département a lancé une enquête criminelle secrète contre Lau pour «réception de biens volés». Lau poursuit désormais le département, à juste titre.

L’administration Biden a quant à elle poursuivi Project Veritas pour possession et transport du journal d’Ashley Biden, acheté à quelqu’un qui l’avait volé, qualifiant ce journal de «bien volé». Comme l’ont argumenté la FPF, l’ACLU et FIRE, le droit de publier des documents volés devient caduc si leur simple possession est illégale.

L’administration Trump avait abandonné l’affaire, mais pour des raisons politiques, non constitutionnelles. Elle poursuit actuellement Daniel «Des» Sanchez pour transport de littérature anarchiste, affirmant qu’il dissimulait des preuves contre son épouse, présente lors d’une manifestation où un policier avait été blessé. Aucune preuve ne relie son épouse au tir, et la simple possession de littérature n’est pas incriminante.

C’est dans ce contexte que l’administration Trump menace de faire ce qui était autrefois impensable : poursuivre des journalistes pour l’obtention et la publication de fuites. Elle dispose d’une arme que Combs n’a pas : la loi archaïque sur l’espionnage, qui interdit, au sens strict, la simple obtention et conservation d’informations sur la défense nationale, que ce soit par un espion, un lanceur d’alerte ou un journaliste.

Pendant des décennies, les présidents ont résisté à l’idée de poursuivre des reportages courants sous cette loi, conscients des problèmes constitutionnels. Mais l’administration Biden a obtenu un plaidoyer de culpabilité de Julian Assange, fondateur de WikiLeaks (dans une affaire initiée par la première administration Trump) pour avoir obtenu et publié des documents provenant de sources, ouvrant la porte à des théories similaires contre des journalistes plus conventionnels.

Comme l’a rapporté Rolling Stone en juin, Trump est impatient de passer par cette porte. L’exigence absurde de son Pentagone pour que les journalistes promettent de ne pas publier d’informations «non autorisées» — même obtenues légalement auprès de sources consentantes — illustre clairement la vision de l’administration sur le rôle de la presse.

C’est pourquoi il est crucial que les tribunaux n’autorisent pas ceux qui ont les moyens — que ce soit Combs ou son ancien «bon ami» Trump — à éroder les principes établis dans Bartnicki. Quand les puissants verrouillent la porte d’entrée de l’information, les journalistes et réalisateurs doivent trouver la porte arrière. Cela signifie obtenir des images et documents dignes d’intérêt auprès de ceux qui les détiennent et informer le public de leur contenu. Ce n’est pas du vol. Comme le souligne à juste titre 50 Cent, c’est du journalisme.

Seth Stern est directeur de la défense des droits à la Freedom of the Press Foundation et avocat spécialisé dans le Premier Amendement.